コンテンツ

取り組み

LaboRobo代表

実験自動化プロジェクトリーダー

所属

東北大学大学院工学研究科D1

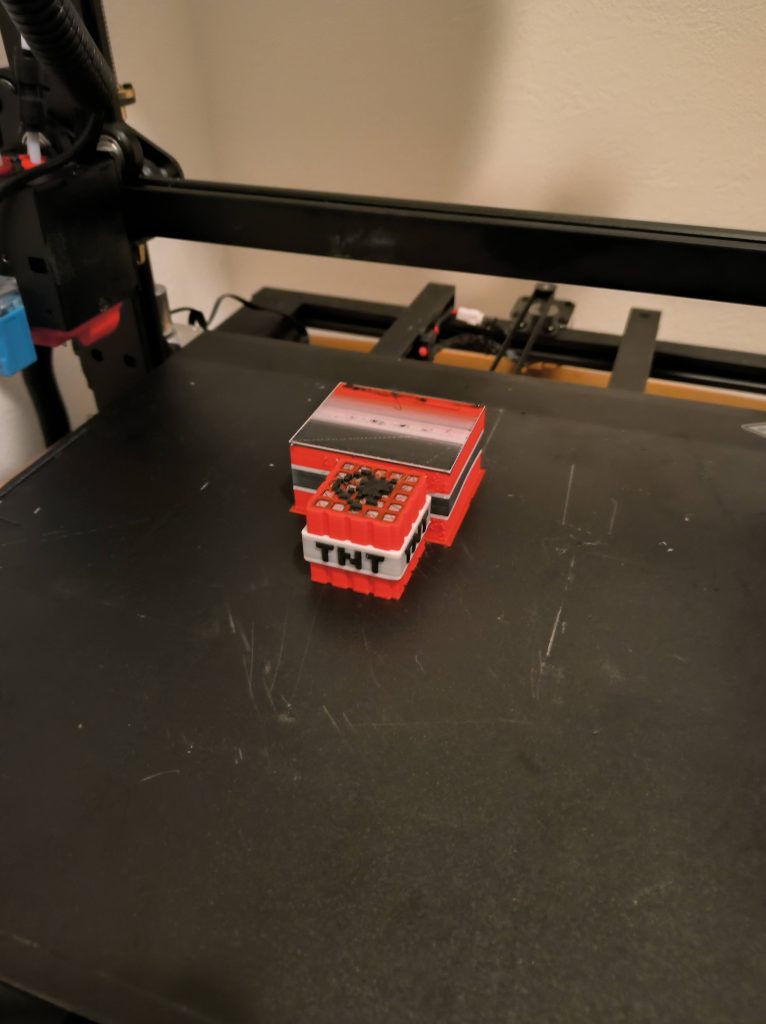

趣味

3Dプリンター(最近はカラープリントにはまってます・電子工作・プログラミング・プロダクト作成

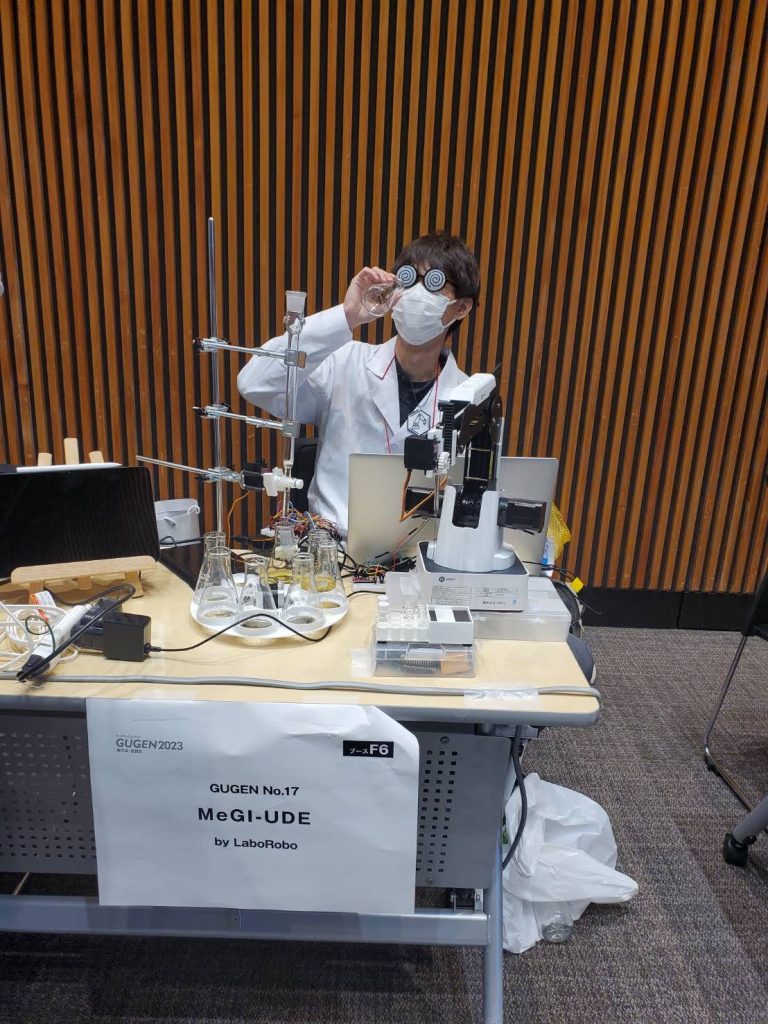

なぜ実験自動化プロジェクトをはじめたか?

有機合成研究の実態

修士課程まで有機合成の研究を行っていましたが、単純な実験作業や雑務作業の多さに疑問を抱きました。ガラス器具の片づけ、溶媒の補充などの朝の仕事から始まり、試薬の登録や廃棄・廃液タンクの登録など研究とは直接関係ない雑務作業が多くあります。さらに実験作業に関しても、ゆっくりと時間をかけて試薬を添加したり、ただビーカーを入れ替える作業など本当に研究者がやらないといけないのか?と疑問を持つ作業ばかりでした。実際に企業や資金力のある研究機関では、アルバイトを雇って実験を行ったり、自動化装置を用いて実験を行っています。しかし、大学のような資金力のない研究機関では意味のない作業を学生が行っているという現状に直面しました。

プログラミングとの出会い

意味のない作業を自動化したいと考えました。そこでプログラミングを一から学び、廃液自動登録ツール・VBA自動計算ツールを作成しました。これにより、5分の廃液登録作業を30秒に1日かかっていたデータ整理作業を30分に短縮することができました。自動化による恩恵が大きいと実感し、さらなる自動化を行いたいと考えるようになりました。

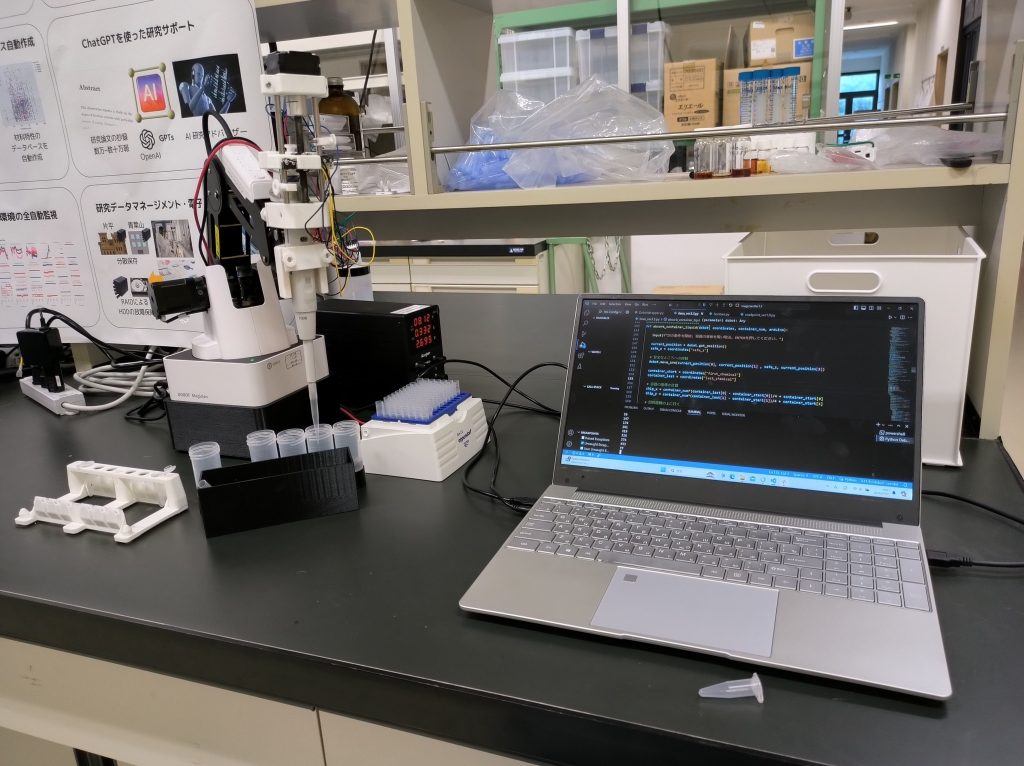

ロボットアームとの出会い

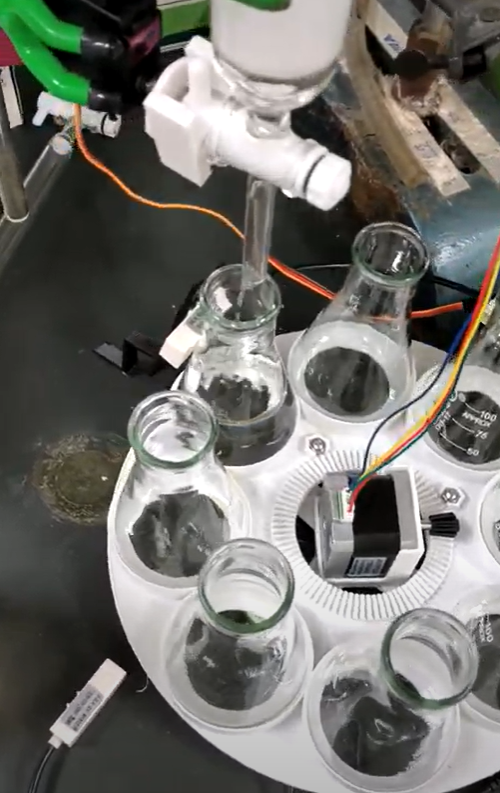

手作業の実験を自動化することができれば大きく研究の効率化を行えるのではないかと考えました。しかし、限られた時間・予算では自動化装置を組むことが難しいという課題がありました。そこで、小型のロボットアームを使用してその先端のパーツを開発することで時間的・予算的コストを減らせるのではないかと考えました。TechShare株式会社様から協力をいただきロボットアームの支援、エンドパーツの開発を行えるようになりました。これによりカラム精製の自動化を達成することができました。

より多くの研究者を単純作業から解放したい

プログラミング・ロボットアームによる実験の自動化は研究において大きなメリットがあると実感しました。プロジェクト化することで多くの研究者にその人にしかできないことに集中してもらう環境を実現したいと考えました。低コストに自動化装置を導入することを目標に13名のメンバーとともにプロジェクトを進めています。